在伊斯坦布尔与帕慕克对话

恍惚间,我仿佛走在奥尔罕•帕慕克的伊斯坦布尔,又或者,我成了带着他记忆的旅人。

七点的苏丹穆罕穆德区,一切还未苏醒。没有卖烤栗 子的小摊,没有花枝招展的店铺,也没有成群结队的游客。静静坐在蓝色清真寺和索菲亚教堂中间的椅子上,看数不清的海鸥飞来飞去,看波斯猫在身边悄无声息地 一闪而过,看懒洋洋的狗霸占着一排座椅休息。冬季的伊斯坦布尔,慵懒又宁静。

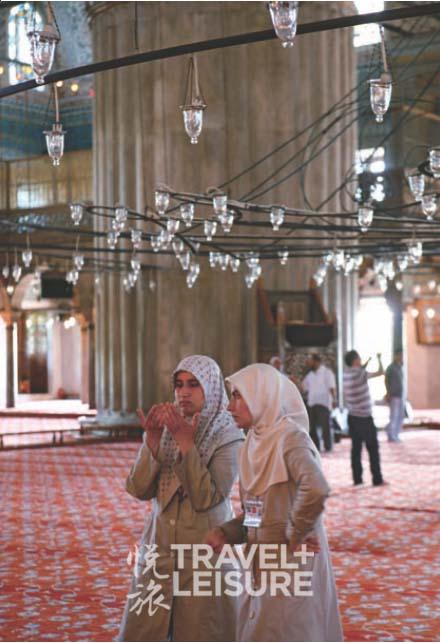

白天人来人往时怎么也领略不到蓝色清真寺和圣索菲亚大教堂的壮 观肃穆,也只有等待夜深或这样宁静的清晨才可体会到这里吸引人的原因。两座清真寺遥遥相望,在宣礼塔悠扬的礼拜声下,更衬出建筑的静谧恢弘。夜幕下的它最 为迷人,天鹅绒般质感的黑夜笼罩下,灯光照着六座尖塔,发出淡淡的蓝色光芒,那一瞬,我感谢那个300年前错把“黄金的”听成“六根的”的伟大建筑师,让 这种因神的感动在建筑身上发挥得淋漓尽致。而清真寺内部最震撼人心的,不是彩绘玻璃和金闪闪的镶嵌画,而是地毯上长跪着的戴白帽或蒙黑纱的礼拜者,他们给 予了冰冷的建筑神圣的生命。

圣索菲亚大教堂是见证伊斯坦布尔历史最好的地方。拜占庭时期,皇帝查士丁尼修建它,把它作为罗马帝国辉煌的象 征。1453年,随着征服者穆罕穆德的占领,这里变成了清真寺。1935年,共和国总统把它改成了博物馆。时至今日,外表褪去了颜色,可迈进著名的皇室之 门(Imperial door)时,我依然想如1500多年前的查士丁尼皇帝一样大喊一声:“这是一个奇迹!”

凝神望去,比之最著名的圣索菲亚镶嵌画和镂空雕刻的苏丹礼拜密室,最让人心安的还是教堂里多盏巨大的吊灯——在教堂阴暗的穹顶下,挥洒着宁静的灯光,——人的渺小,世事的变更都算得上什么,这里只有永恒。

叮 叮当当的电车,一百多年来不变地游走在贝奥卢区的独立大街。旧城区那些更古老的建筑里充斥着游客和小贩,而这里才是现代伊斯坦布尔人生活的地方。19世纪 中期,这里也曾有属于自己的风光,聚居着欧洲外交官和商人。而此刻,傍晚的天空变成宝蓝,华灯初上,独立大街生动起来。这条通往塔克西姆广场的长街两侧, 排列着电器店、五金店、软糖店、烤肉店、鲜榨果汁店、香皂店,也有艺廊、画廊、外文书店,每家店铺都充满了生活气息。比如在古色古香的小书店里,慈祥的大 叔和波西米亚美女在轻轻聊天,我用相机留住了他们阳光一般的笑容。

累了的时候,我碰到了inci Pastanesi(独立大街istiklal Caddesi 124)。在伊斯兰国家,甜品店总是备受欢迎,人满为患,人们对着塞满了奶油巧克力酱的空心甜饼(Profiteroles)露出满足的笑容。而街上总能 看见的果仁蜜饼也是不错的选择,开心果(fıstı gıklı)、核桃(cevizli)、原味(Sade),每一个的甜度都不是我能抵挡的。

来 土耳其,不能错过的还有土耳其浴——在古罗马和拜占庭建筑里体验神仙感觉。我选了位于君士坦丁柱旁的君士坦丁浴室(Çemberlitaş Hamamm),1584年由米马尔•锡南设计,躺在烧得滚热的可容纳30人的“肚皮石”(一种大理石的昵称)上,听着搓澡的妇人哼着传统的调子,抬头看 阳光从镂空图案的球形穹顶倾泄而下。

在伊斯坦布尔的最后一天,我没去博斯普鲁斯乘船观光,而是跑到了游人鲜至的带着帕慕克逃课回忆的金角 湾。出发的Emınönü码头附近有许多人在桥上钓鱼,桥下的小船摇曳着,穿传统服饰的大叔在卖烤好的新鲜海鱼。海鱼夹在三明治里,咬一口,鲜嫩多汁,混 合着沙拉酱和柠檬汁的清新。去金角湾游轮的路上,背着传统食物的小贩在推销美食,肉和米饭混合着酿在贝壳的盛器里,1升一个,和他们讲价是件令人兴奋的事 情,憨态可掬的大叔露出无辜的表情,让人忍俊不禁。

在阳光普照的周末,当地人喜欢携家带口,坐着缓慢的渡轮,吹着海风,去近郊的Eyüp清 真寺做礼拜,再去寺后山上的墓地扫墓。我想此时眼前的Eyüp应该和1972年奥尔罕•帕慕克看到的那座金角湾没有太大差别,礼拜堂外蒙着头纱的妇人挤成 一团,领着活泼的小孩等着做割礼。后山上是伊斯坦布尔著名的墓园,先知的朋友埃于普(Ayoub al-Ansari)——这位阿拉伯人早期最虔诚的领导者也葬在这里,沿着略带苔藓的古老台阶拾级而上,无语静听,仿若有人诉说着前尘往事。

山 顶上的Pierre Loti Café(Gumussuyu Balmumcu Sik 1 )是观看伊斯坦布尔全景的好地方,只卖茶、咖啡、水、啤酒等简单的饮品。据说很多法国小说家也喜欢泡在这里,一杯红茶,一下午等待灵感降临。于是红白格子 的桌布,阳光明媚的土耳其就这样躺在了我的记忆中。

订阅全年漫旅Travel+Leisure

-

- 《漫旅Travel+Leisure》杂志,旅行行业的风向标,最具魅力旅行生活的倡导者、报道者和分享者,以独特的视角深入报道独一无二的旅行线路和享受之旅,真实的现场报道。