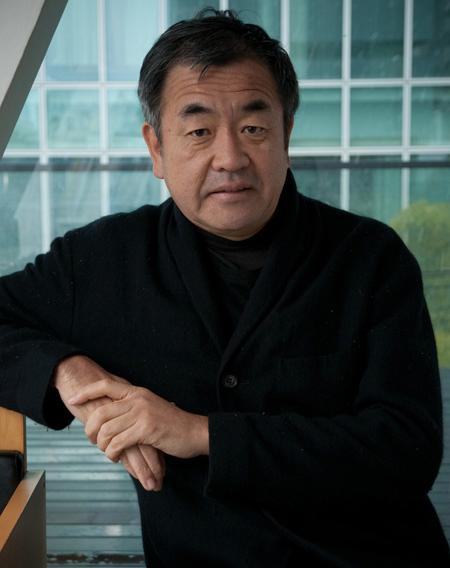

隈研吾:寻找我们这个时代的建筑精神

出生于1954年的隈研吾,见证了日本建筑发展的黄金年代。在尚未了解建筑师职业之前,建筑物强烈的存在感首先让他感受到与时代同步的震撼力。“1964年,小学4年纪的我,踏进了丹下健三先生设计的代代木体育馆(东京夏季奥运会主场馆)。阳光沿着美丽的房顶曲面从天而降的样子,我到现在都还记得清清楚楚”,前不久上海喜马拉雅美术馆举办的2013年“隙间”建筑展上,隈研吾这样回忆到给予他建筑启蒙的时代。

若是看过电影《永远的三丁目的夕阳》,或是宫崎吾郎的动画片《虞美人盛开的山坡》,在这些以东京奥运会为背景影片再现了当时的人居环境。与奥运会场馆史诗般的建筑物相比,城市居民大多居住简陋的木质房屋中,为了观看奥运会直播,不少家庭以分期付款的方式购置了家中第一台黑白电视。当时,隈研吾位于神奈川县的家正是这样的老式木结构房屋。建筑师,对幼时的他而言,等于能够创造摩登生活的魔法师。这些缔造者们,正是深受现代派以及柯布西耶影响的日本建筑师们。

隈研吾在东京大学建筑系的授业老师、设计京都火车站的建筑师原广司,是继承丹下健三的现代派脉络,研究以及建造密集城市,同时又以田野调查方式研究世界各国村落方式。而在从美国回日本建筑师桢文彦工作室工作,更是令隈研吾直击日本新陈代谢派的设计营造方式。桢文彦在1960年代初建造的代官山集合住宅,成为引领一时风气之先。在日本经济发展最为迅速的30年间,建筑师们同样得以自由地实践有关未来生活方式的想象。最终,被高楼大厦覆盖的都市开始令人恐慌。新陈代谢理念所倡导的“建筑与城市像生物新陈代谢一般,不是静止不变,而是一个动态的过程”,以及“以开放的结构和适应性来满足时代变迁的要求”,深刻地影响到隈研吾对于建筑与时代的理解。

以研究“纸建筑”闻名的日本建筑师坂茂,接受奥地利作家罗兰·哈根伯格采访曾这样描述处在经济鼎盛时期的日本建筑圈,“在我的国家,建筑师被宠坏了。没人胆敢向他们提出问题”。当隈研吾写下“负建筑”的时刻,如同所有处在事业开始时期的年轻人,震耳发聩式的言辞才能让自己保持警醒,跳开因袭传统而埋下的陷阱。在一个声音杂乱的时代,找出属于自己的音调。

在此次的上海“隙间”建筑展览上,隈研吾则向观众抛出他对未来建筑模式的全新阐释。在展览现场,他将两层楼高的1:1模型放置其中。这座被他称作“Share House”的概念,没有门窗,将每个私人空间360°地向观众敞开。在建筑内部如何保留独自发展空间,也就是建筑师认为的“隙间”,能够包容他人,自由地成长和扩大。若是对照隈研吾早年在《负建筑》书中提及的,“建筑师为时代主流的欲望服务”,同时还“必须透过对这个现象的批判来改变这种主流欲望”,即便改变“极其微妙”。时隔30年之后,他从大胆反流性的“负建筑”,转而提出令人更琢磨不透概念的“隙间”。显然,人们看到的成功建筑师、或者“大师”隈研吾,仅是表象。

他的想法,或许一如总策展人朱锷想要透过“隙间”展览告诉人们的,“不要神话他”,在这里,没有“‘大’建筑师之说”。在军工路证大当代艺术空间的展览分馆,9件隈研吾的作品模型的照射灯光都由隈研吾亲自调整,为的不是突出建筑物本身的重要,而是为了让人们能够关注建筑的局部,构成空间的“隙间”设计。在刻意制造的黑色空间中,展现出他想让观众了解的建筑灵魂。

今天,隈研吾建筑设计事务所仅是即将在2014年完工的中国项目,包括位于浙江杭州的中国美术学院美术馆,云南腾冲的旅游地产,正在商议中的项目还有更多。谈论隈研吾的报道,不仅出现在专业建筑报道中,志明与春娇的爱情在“长城脚下的公社”竹屋项目中得以升华2013年度春季日剧《最后的灰姑娘》,也就是广为流传的“女汉子”概念出处,筱原凉子所扮演的女主角寄居的住宅,正出自隈研吾的手笔,东京新宿区赤城神社及神乐坂公园球场街区再生计划而设计的住宅。受到各方“跨界”亲睐的他,无疑,成功显而易见。

“从旧时状态获取灵感”的隈研吾,此次在上海个展抛出的概念,又将传统推到了“风口浪尖”。到底我们这个时代需要怎样的建筑?或许在谈到共享式房屋是否可行之前,先考虑一下,到底有多少华而不实的事物将我们的生活变得沉重。隈研吾带来新的建筑营造模式,更像接近于做减法,将那些累赘的家具,不必要的承重,还有隔绝外界的林林总总全部抛弃。让轻松上阵的建筑师,从零开始自由思考,我们的时代精神与栖息之处。

订阅全年漫旅Travel+Leisure

-

- 《漫旅Travel+Leisure》杂志,旅行行业的风向标,最具魅力旅行生活的倡导者、报道者和分享者,以独特的视角深入报道独一无二的旅行线路和享受之旅,真实的现场报道。