旅行的性别标签

动笔之前,我在微信朋友圈里抛出问题:“你如何理解女性旅行的意义?”

妹子A:伪命题!旅行是日常啊,日常生活有性别符号吗?!不喜欢这种非男即女的思路。

帅哥B :异地旅行从意义的角度,是不分性别的,硬要掰扯这个意义,容易掉进男权的陷阱。

妹子C:旅行就和走路一样,是生活原本的样子。所以暂时还没发现女性旅行有别于男老少的。

老帅哥D:鸟命题!

妹子E :旅行不像上厕所,真的很难分性别。在任何意义上看性别差异都不如个体差异来得大。

刚刚升级为两个孩子妈的妹子E,想了想,还有话说:性别差异?显然不如单身和已婚的差别大。更有妹子F,发来她上传到土豆网的一个视频链接。八分钟短片里,徒步大峡谷,自驾巴音布鲁克,背着行囊穿越以色列边境进入埃及,乘森林小火车走印加古道,从云贵高原到东非腹地,从东京青年旅社到布宜诺斯艾利斯贫民窟,无论走到哪里,她的同伴有男性也有女性。她在旅行中第一次接触到社区服务,自此走上公益之路—作为志愿者在美国给小学生讲授“国际青年成就”JA 课程,在马拉维组织领导力发展工作坊,在匈牙利参与仁人家园建设项目,还有每年上海公益事业发展基金会“一个鸡蛋的暴走”……“我行走,我分享,我行动,旅行改变生活!”她用自己十年背包旅行的经历,诠释了超越性别、超越种族、超越国界的旅行的意义。

旅行跟性别无关,却跟每一个个体此时此地的心境有关。对一些人来说,你想要旅行,你就去了。曾经的美国《时代周刊》驻北京记者理查·伯恩斯坦,有个中文名字叫白礼博,在那部有关他两个半月重走玄奘之路的著作《究竟之旅: 与圣僧玄奘的千年对话》中,提到英国作家彼得·弗莱明说过的那句名言:我们旅行是因为想去旅行,因为相信会享受旅程。据说此弗莱明与那个写007 系列小说的弗莱明是兄弟。他1936 年写过一部书叫做《鞑靼纪事—横跨中亚的史诗之旅》,用极其优美的文笔呈现了他七个月从北京到喀什米尔,如何享受这一路三千五百英里所见所闻的波澜壮阔。有时候我猜想旅行是出于人类本能的对于远方未知事物既好奇着迷又惊惶不安之自然冲动。我是一个愚钝得几乎毫无早期记忆的人,唯一幼童时期的印象,是大约两岁半时外婆带我坐火车从贵阳到上海探亲。对那一次旅途的种种,我毫无印象,却在脑子里留下黑夜里一片波光粼粼、无限宽阔的水域,伴随着火车发出的一种空洞、金属感且不同凡响的隆隆回声。从事后大人们有关那次旅程各种趣事的一次次讲述中,我忽然明白了那烙在我幼童时期记忆里的深深印记,是火车通过武汉长江大桥的场景。显然,那一幕严重震撼了从小在山区长大、对于大江大海毫无感知的我,并带给我一种关于外部世界的充满紧张感的强烈憧憬。在除了大串联和上山下乡之外,多数情况下人们都极少出门的1960 年代,因为家里大人们分居多个异地,我被迫时常在不同城市之间往返。之后还有过许多旅程,大多完全淡忘了,只有那一片黑暗中的江水却时常伴随着列车轰隆隆的声响在我记忆里浮现。我个人对于旅行的最初体验,显然完全是非日常化或者说超越日常化的。

如今无论男女老幼,旅行已然越来越稀松平常了。尽管妹子C 说旅行就是生活本来的样子,却不是人人都能像她那样,脚踏粉红色马丁靴,一手拖着旅行箱一手牵着穿冲锋衣背小旅行背包的半大小子,旅居一个个不同的国家和城市。出门,尤其是出个远门,对于不少人来说,毕竟不是件小事儿。还记得电影《朝圣之路》么?儿子要去西班牙比利牛斯山区徒步,邀请开车送自己去机场的父亲同行,来一场有趣的父子之旅。父亲说,大多数人不可能就这么潇洒地背起包,抛下一切。弗莱明只身上路横贯中亚说走就走,连白礼博都免不了心生感慨:虽然他那一句“我们旅行是因为我们想要去旅行”或多或少与自己的心境吻合,不过呢最重要的区别在于,弗莱明开始他的中印之旅时,“只有27 岁,而我是那个年龄的两倍,这使得我的情形不像他那么简单。我旅行是因为我想要去旅行,我想我也可能会享受它,至少肯定会享受完成它……然而多数我这样的中年人都活得常规又理性,成了马克斯· 韦伯说的那种‘专家没有灵魂,纵欲者没有心肝’。我们最初都是理想主义者,最终却成为习惯的动物,更关心家里的草坪而不是精神世界。是啊,我们对自己说:若能逃离这一切一阵子该多好!可是谁来遛狗呢?”

正因为如此,一位朋友,帅哥G,才会强调旅行最大的意义,在于让人摆脱日常现实的乏味和虚无。这其实与性别无关。不过在旅行这个问题上,最能显示坐而论道和起而行之的距离。当然这也与性别无关,只不过女性需要冲破的藩篱会更多。男同事H,平时安静勤勉闷声不响,却是那种可以随时踩下摩托车油门呼啸而去的户外爱好者。问他对目的地的选择,他说:要远,越远越好。这一刻他的眼睛熠熠闪光。远方的远,不仅充满未知之境的诱惑,还萌生出征服的快意。再问他:你希望太太一起去么?他打了个哈哈:太太大概不大会要去的吧,太太不认路,不会看地图,那些地方都不怎么好玩又很艰苦,再说了太太也要照料孩子。想起许多年前在西藏偶遇三位上海老阿姨,没有冲锋衣登山杖,一人手里捧着个氧气袋,却还是在车过4990 米的冈巴拉山口时,坚持下车,气喘吁吁地在冰雪中迎风飞扬的五彩经幡下拍照留念。聊天才知道,原来她们是同一家棉纺厂的小姐妹,一辈子操劳工作和家庭,从未外出旅行过。这不,厂子效益不好,提前卖断工龄退了休,才忽然觉得前半生都是在为别人活。于是下定了决心,要做一件以往想都不敢想的事情。她们一边喘气一边互相笑骂着:荒唐伐?屋里厢老头子不管了?让伊去。大着嗓门一阵子嘻嘻哈哈,又说:吃力是吃力煞。风景嘛?老灵额啊!出来走走才晓得。以后要经常出来走走。不过西藏格种老吃力的地方不好再来的,作死啊。”

说起像上海老阿姨的西藏之旅这样具体的旅行,帅哥B 认为尽管旅行的意义不分性别,不过女性的心理、生理等特征,会影响到女性旅行的行为,比如“女性在寻找目的地时,方式和过程自然有不少女性特征体现,如更感性、倾向于享乐,对住宿饮食标准普遍比男性要高。”妹子E 则不以为然:“女性要求普遍比男性高,是一种个人经验内的错觉。我观察到的情况是女性在旅行过程中更能因地制宜随遇而安,当然这种观察也是个人局限。”妹子A 则相信,女性更感性,对旅行的体验也更丰富,“不然为什么各种网站上分享旅行体验的女性会显得比较多。”妹子C 却说:“爱分享是女人的普遍共性。和分享的主题关系不大,女人与其说是爱分享,不如说是需要分享。”两个相约出行土耳其的妹子@深小花和@浅小花,在穷游网写下这样的文字:“无论如何,风景都在那里,有一些穿高跟鞋走不到的路,有一些喷着香水闻不到的空气,有一些在写字楼里永远遇不见的人,这些只有在路上的人能体会。一个人只拥有此生是不够的,还应该拥有一个诗意的世界。”这样的女性旅行,很美好。

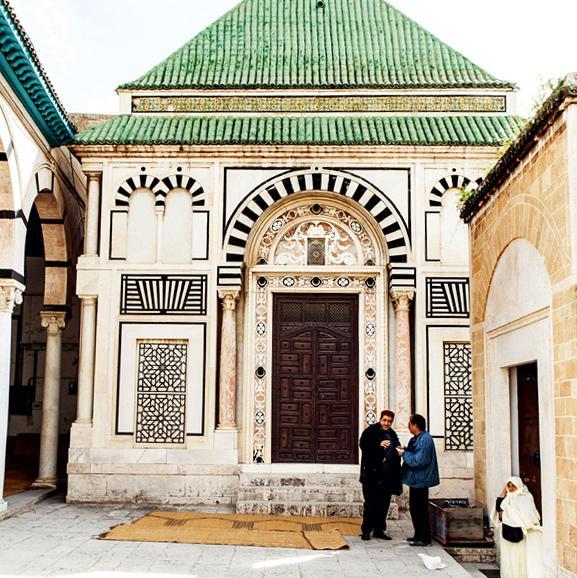

一些人觉得旅游和旅行,不过是用词不同,目的都是放空自己。另一些人坚持旅游和旅行是有本质区别的。在我提出女性旅行的意义这个问题时,男同事I 反问我:你说的究竟是旅游还是旅行?我说,有什么不同么?当然不同!男同事I 振振有词:旅游是包含了休闲、度假、购物在内的以利润为驱动的巨大产业,旅行对人们的意义在于放松、娱乐。因此女性和男性肯定不同啊,比如女性希望酒店浪漫,能有特色的购物安排,等等。那么旅行呢?旅行的意义是探险,发现,总归不是以舒适为主的。这倒是与帅哥G 的看法达成了某种并不协调的一致——在他看来,尽管旅游和旅行时常混为一谈,但人们的行为会自然将这两种情形区分开来:前者只是一次异地消费,后者的核心则是对未知的探索。在我个人看来,如果以探求未知为参照,那种导游带领的旅行团,上车睡觉下车看庙的,多半只能是旅游;那种怀揣一册LP,严格执行攻略,不漏掉任何一个景点,每到一地就在地图上划拉个勾或圈的,也非常可疑。同样有着多年背包旅行经历的帅哥B 说:“主动的旅行大体上是为了满足个体的好奇心吧,和读书差不多。一次次探知世界的过程和体验。”对于他来说,这个过程和体验还包含了从天而降的浪漫——那个据说是他当年在东北林海雪原里邂逅的妹子,如今已经做了他儿子的母亲。我对帅哥B 将旅行和读书并置类比很有共鸣,但同时也深切地意识到,对我个人而言,这其实是两种都与探知外部世界和个人内心相关、但却无法相互替代的行为。比起旅行,阅读并不需用那种背起包、把一切抛在身后的决绝和勇气,它只需用一点点时间,和安静的状态,而已。因此阅读可以比旅行更日常。在不能出门旅行的那些日子,我会捧起一本书。最近一直在案头的是朱迪斯• 莎兰斯基的《岛屿书》。感谢帅哥G 的馈赠,这样的书与他所说的那种发自内心、不得不去、难以自控的旅行,具有一脉相承的精神内核。“每年都有成群结队的企鹅来到这里,在岩石间薄薄的草丛里下蛋(圣保罗岛)。”或者,“这里无人居住。一座破旧的科考站深埋在雪里(孤独岛)。”又或者,“他们宁可葬身大海,也不愿在岛上慢慢等着饿死(蒂科皮亚岛)。”任意翻开一页,都为我打开新的观察、品味、想象遥远的外部世界的多种可能性。然而,即便如此美妙的阅读,也丝毫无法削减我想要进行一场真正的旅行的冲动。这种冲动可以完全与年龄、性别、种族、文化无涉。就像电影《朝圣之路》里儿子告诉告诉不选旅行的父亲:“生活不是选出来的,爸爸,是活出来的。”就像矮小的霍比特人总要迈出那激动人心的一步:家园已在身后,世界尽在眼前。

订阅全年漫旅Travel+Leisure

-

- 《漫旅Travel+Leisure》杂志,旅行行业的风向标,最具魅力旅行生活的倡导者、报道者和分享者,以独特的视角深入报道独一无二的旅行线路和享受之旅,真实的现场报道。